※Word文書をプレビューで表示している場合、表記にズレが生じる可能性があります。

データをダウンロードした際には正しく表記されます。

「わり算の筆算」は、算数における重要なステップの一つです。

これまでに学んできた「九九」や「かけ算の筆算」「ひき算の繰り下がり」などの知識を土台に、より複雑な数の操作へと進んでいきます。

特にこの単元では、「仮の商を立てる」「あまりの処理」「検算を通した見直し」など、計算だけでなく論理的な思考力や柔軟な判断力が求められます。

一方で、わり算の筆算は児童にとってつまずきやすい単元でもあります。

「商がうまく立てられない」「あまりの意味を取り違える」「位のそろえ方がわからない」など、様々な課題に直面する子どもたちに、どのように寄り添い、学びを積み重ねさせていくかが授業者の腕の見せどころです。

単元全体の流れに沿って、指導のポイントや誤答例、授業づくりの工夫などを具体的に紹介します。

また、実際の授業で活用したノート計画も併せて掲載しますので、日々の指導の参考になれば幸いです。

第1時:何十 ÷ 何十 の計算

めあて:10を単位としたまとまりを使って、わり算の意味を理解しよう。

- 【導入】既習の「60÷5」の復習を行い、次に「60÷20」に挑戦します。

- 【展開】

- 60-20-20-20=0 のように、わり算を使わなくても、自力で解けるようにしたいです。

- 束(10枚)で考えることで、「60枚 ÷ 20枚」は「6束 ÷ 2束」と見立てます。

- 【つまずきポイント】

- 「0を消す」という安直な方法で覚えると、500÷20→5÷2 という誤りが生まれます。また、あまりを考える際にも間違えやすくなります。

- 【指導の工夫】

- 「束にする(まとまりで考える)」という視覚的なイメージを重視します。

- 90÷20では、「1束=10枚」と確認した上で、「90枚÷20枚=4人に分けて10枚あまる」と導きます。

- 【ノート指導】

- 式だけでなく「図や言葉」も記述させ、視覚的な理解を促進します。

特に「まとまり」の考えは、小学校6年間の算数すべてに通じるものですから、丁寧に指導したいです。

第2時:2桁 ÷ 2桁 の計算(商が整数)

めあて:わり算の筆算のやり方を理解しよう。

- 【展開】

- 84÷21:最初は繰り下げによる泥臭い方法(84-21-21-21-21=0)でもOKです。

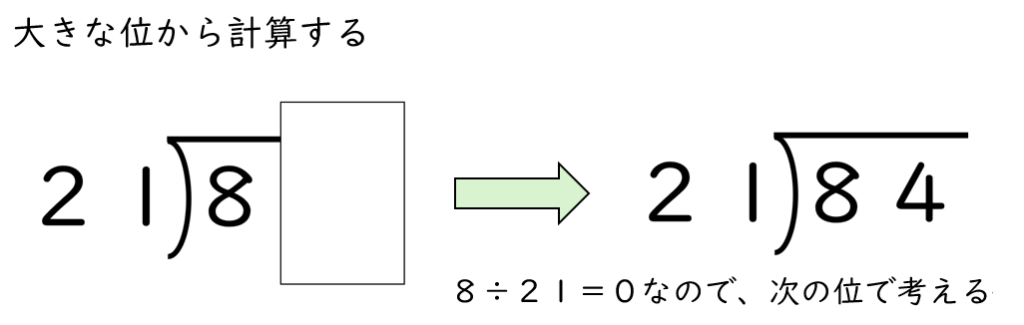

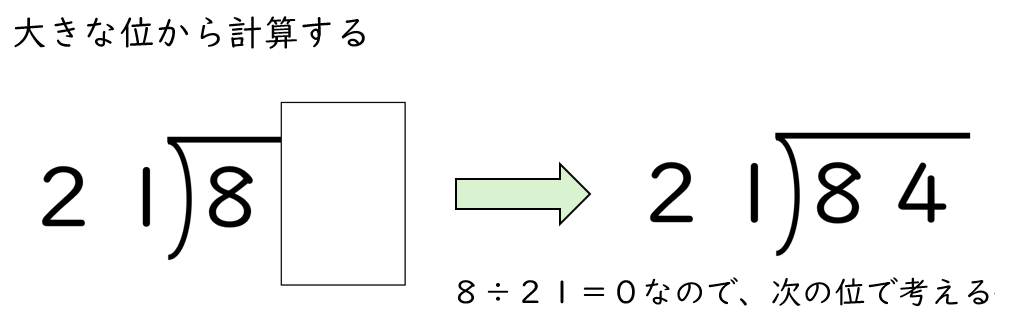

- 筆算は大きな位から計算することを何度も意識づけます。

- 「8÷21」→「84÷21」と考えていくことを確認します。

- 【指導の工夫】

- 商を立てる際、「21を20とみて」と考えますが、児童は概数の学習はまだ行っていません。丁寧な支援が必要です。

- 商の見当のつけ方をモデル化・言語化して板書します。

- 【ノート指導】

- 本単元では、計算間違いを防ぐために、わり算の筆算を1マスに1文字を書くなど、大きく書かせたいです。1授業で見開き1ページといったきまりにこだわらず、贅沢にノートを使わせたいです。

第3時:あまりのある2桁 ÷ 2桁 の計算

めあて:あまりのあるわり算を筆算で解こう。

- 【展開】

- 検算を活用して、筆算の正しさを確かめさせます。

- 計算が終わったら、あまりが割る数より小さいことを必ず確認するように声を掛けます。

- 【指導の工夫】

- 教科書では扱っていませんが、26÷47のように、商が0となる問題が解けない児童は多くいます。例題として扱った方がいいです。

- 算数が苦手な子には「積み上げわり算」を紹介してもよいです。

- 【ノート指導】

- 検算の式・考えも併記させます。検算では単に数値を埋めるのではなく、きちんと計算をさせて意味がある検算にさせたいです。

第4時:仮の商が立てにくい計算

めあて:仮の商を見直しながら正しく計算しよう。

- 【展開】

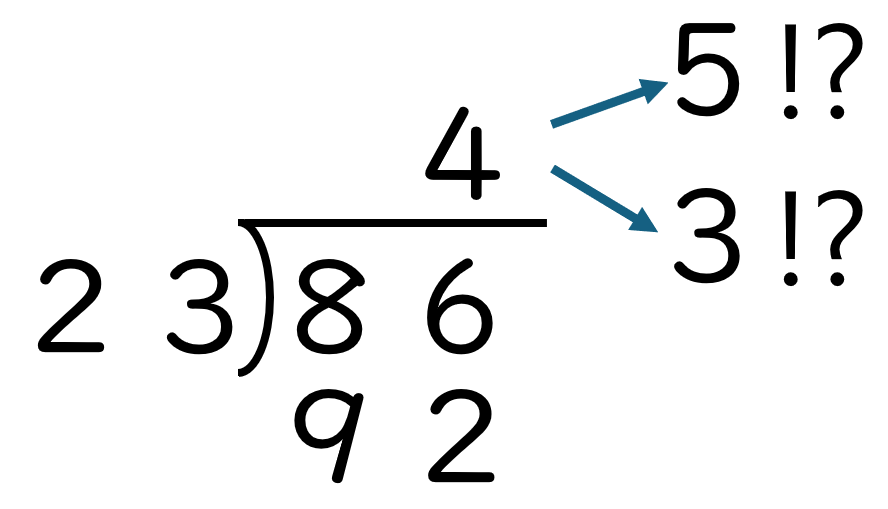

- 86÷23 → 商4では計算が合わない。

- あまりが割る数より大きかったら、もっと割れるということを具体例をもとにイメージさせて、仮の商の訂正を適切に行えるようにしたいです。

上の問題で、仮の商4を5にすべきか、3にすべきかを悩む児童は多くいます。そこで、具体的な場面で考えるようにします。「86個のイチゴを23人に同じ数ずつ分けるのに、4個ずつ配ったら92個必要で、足らなかった。」とイメージさせると、「4個ずつ配って足たらなかったから、配る数を減らせばいいんだな。3にしよう。」と理解がしやすくなります。

- 【指導の工夫】

- 計算が苦手な児童は、仮の商を立てて計算してやり直して…の繰り返しで途中で嫌になってしまう子も少なくありません。間違えてもやり直せばOKという安心感を持たせることが大切です。

- 「この仮の商だとうまくいくかな?」といったように、ゲーム感覚やクジ引き感覚で商の調整に親しませると比較的嫌がらずに取り組むことができます。

- 【配慮】

- 字が濃くて間違えた仮の商を上手に消せない。間違えた仮の商を消したくないから初めから筆算を書き直す。仮の商を間違いたくないから頭の中で計算し先に進まない。など児童個々の特徴への配慮が必要です。

第5時:25を20や30と見立てて仮の商を立てる

めあて:仮の商の見当を自分で立てられるようにしよう。

- 【展開】

- 割る数25を「20として」「30として」と両方で商を立てて計算をします。教科書では「25を20とみても、30とみてもうよい。」というまとめですが、四捨五入をまだ習っていない児童に対して「25の概数を20としても30としてもよい。」というような説明はしないほうがよいでしょう。

- どちらでもOKということよりも、「仮の商を立てて検証する」思考を重視します。

- 【指導の工夫】

- 商の修正方法を定着させるのが授業の目的です(例:あまりが割る数より大きい→商が小さい)。

- 【ノート指導】

- 仮の商を変えて試した跡も記録させ、試行錯誤を可視化したいです。

第6時:3桁 ÷ 2桁 の計算

めあて:3桁の数でも筆算で計算しよう。

- 【展開】

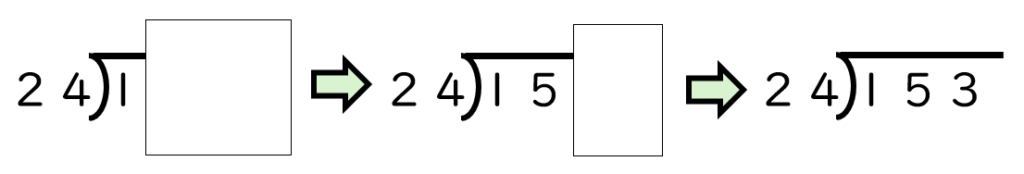

- 153÷24などを扱います。

- 「1÷24 → できない」「15÷24 → できない」「153÷24 → 商を立てられる」と大きな位から計算することを丁寧に確認します。

- 【指導の工夫】

- 筆算の初期段階で立てる商に注意し、前時の仮の商修正の方法も活かします。

第7時:商が2桁になる3桁 ÷ 2桁

めあて:商が2桁になる筆算に慣れよう。

- 【展開】

- 商が10以上になるため、2桁の数字を書く感覚を習得させます。

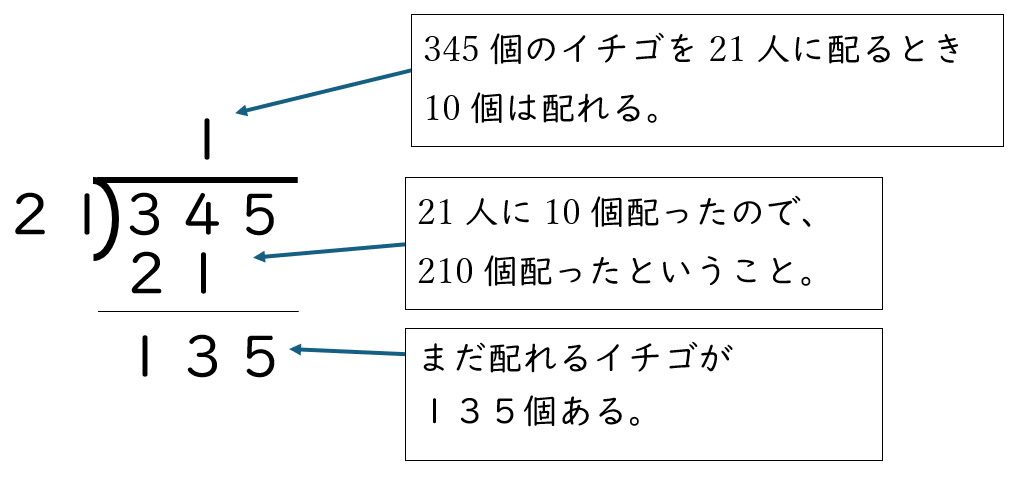

- 各計算段階で、何を計算しているのか、数字が何を表しているのかを丁寧に説明します。

- 【指導の工夫】

- 1の位から商を書こうとする子には、大きな位からを再度強調します。

- 必要に応じて積み上げわり算で確認させても良いです。

第8時:商に0が含まれる計算

めあて:商に0が含まれる場合の計算の仕方を理解しよう。

- 【展開】

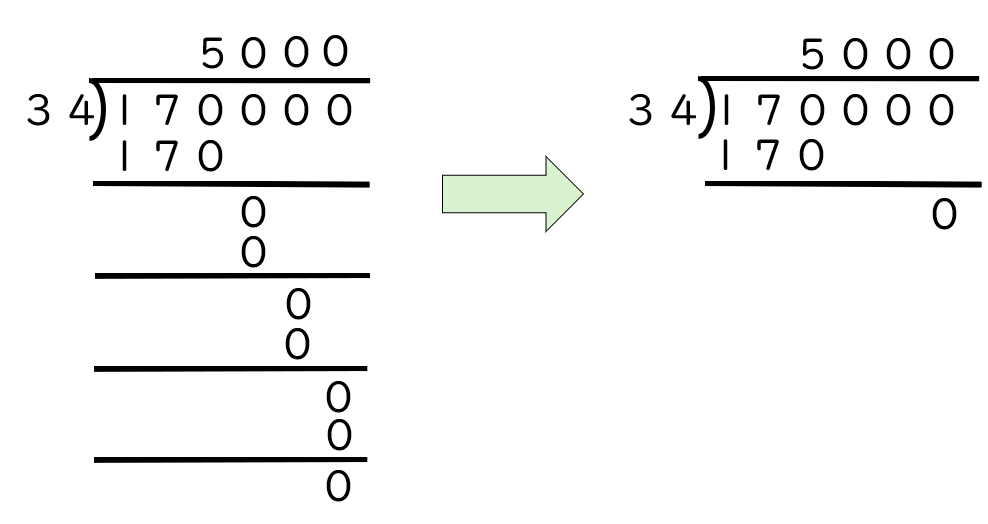

- 商に0が入る計算(例:504÷42)を扱います。

- 【指導の工夫】

- 児童によっては省略することを拒む児童もいます。省略しなければならないという指導ではなく、「省略することもできる。」と導きます。

- 省略することのよさを感じさせるために、極端な数値で計算をさせてもいいです。

第9時:わり算の性質を見つけよう

めあて:わり算の性質を見つけて活用しよう。

- 【導入】

- 商が4になる式を書いたカードを教卓に伏せて置きます。

- 「商が4になったら大吉!」とおみくじを行います(全員大吉) → 他にも商が4になる式はないのか関心を持たせ、共通点に気づかせます。

- 【展開】

- 「商が4になる式」を整列させて視覚的に法則を見出させるようにします。

- たし算でなくかけ算の関係性で捉えることを意識させます。

- 【発展】

- 0.8÷0.2、24億÷6億、8/9÷2/9などの例も紹介し、次学年以降の見通しを持たせたいです。性質を用いて、商が4になる式を作らせてもよいです。

第10時:末尾に0のあるわり算

めあて:「まとまり」を意識して筆算を使わずに工夫して計算しよう。

- 【展開】

- 24000÷500 は 240÷5 に変換して解けることを学びます。

- 「0を消す」という表現ではなく、「100円玉で考える」「まとまりで考える」ということを強調したいです。

- 【つまずきポイント】

- 2700÷400 → 27÷4=6あまり3 → そのまま「3」と誤答する児童に注意が必要です。

- 【指導の工夫】

- 「100円玉27枚を400円(4枚)ずつ分けたら…」と具体物で考えさせると理解がしやすいです。本単元の第1時に同様の問題を扱っているので、振り返ることも有効です。

第11時:学習のたしかめ・活用問題

めあて:学んだことを使って生活の中のわり算の問題を解こう。

- 【活用問題】

- 「134人を12人ずつ座らせる長イスはいくつ必要か」→ 商に+1が必要になる問題や「432個を21個ずつ袋詰め」→ あまりを切り捨てる場面がある問題にも取り組ませるとよいです。

- 【指導の工夫】

- 式を立てるだけでなく、問題場面の意味を理解させたいです。

- 商の扱い(切り上げるか、切り捨てるか)を文脈で判断させたいです。

全体を通しての指導ポイント

- 筆算の構造的理解(大きな位から、仮の商の修正、あまりの扱い)

- 「まとまり」や「束」という概念をキーワードに

- 筆算を恐れないこと、失敗してもやり直せばよいという姿勢の育成

- ノートの使い方:大きく丁寧に、試行錯誤も書き残す

コメント